防音室の基礎知識と必要性を徹底解説

(2025/03/27)

防音室は、楽器演奏やレコーディング、テレワークなど多岐にわたる用途で重宝されます。しかし、防音室と一口にいっても、遮音性能や音響設計によって得られる快適さは大きく異なります。本記事では、防音室導入の基礎知識から種類別の特徴、導入時に知っておきたいポイントまでを徹底解説します。

メーカー製の防音室から簡易タイプ、そしてカスタム設計の防音室まで、選択肢は多様化しています。特にヤマハやカワイなどの防音室は、遮音性能の目安を示す数値(Dr-30やDr-40など)を明記して販売されており、想定する利用シーンによって最適なモデル選びが可能です。

防音室を導入することで近隣への騒音トラブルを減らし、集中できる環境を構築することができます。導入を検討する段階では、防音と音響の両面に着目し、あわせて体験施設や展示会などで実際の音響環境を確認することがより良い選択につながります。

メーカー製の防音室から簡易タイプ、そしてカスタム設計の防音室まで、選択肢は多様化しています。特にヤマハやカワイなどの防音室は、遮音性能の目安を示す数値(Dr-30やDr-40など)を明記して販売されており、想定する利用シーンによって最適なモデル選びが可能です。

防音室を導入することで近隣への騒音トラブルを減らし、集中できる環境を構築することができます。導入を検討する段階では、防音と音響の両面に着目し、あわせて体験施設や展示会などで実際の音響環境を確認することがより良い選択につながります。

1. 防音室の役割とは?音漏れ対策と音響の快適性

防音室を導入するとき、音漏れ対策だけでなく、いかに快適な音空間を作るかが重要になります。

ここでは防音室の主な役割を整理し、それぞれの観点から必要なポイントを解説します。

一般的に防音室と聞くと、音漏れ対策のイメージが強いかもしれません。実際には、音漏れを防ぐことによって騒音トラブルを回避すると同時に、自分が奏でる音の質をどう高めるかも大切なポイントです。用途に合わせて必要な遮音性能を明確にし、さらに音響性を考慮することで演奏や録音環境を大幅に向上させられます。

例えば室内楽や楽器練習を想定している場合、低音域から高音域まで均一に遮音できる設計が重要になります。一方でボーカル録音がメインであれば、高い遮音性に加えて反響音をうまくコントロールする音響設計が求められます。

防音室を導入するメリットは、単に音を外へ出さないことにとどまりません。自分自身が快適な音域で演奏や録音を楽しめることや、周囲の雑音を気にせず集中できることも含めて、防音室の大きな役割といえるでしょう。

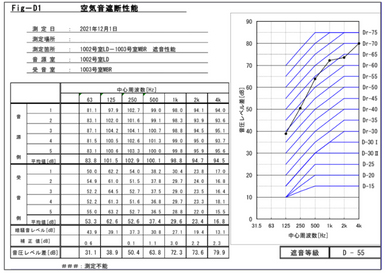

どのくらい遮音するのか?

防音室の遮音性能は、Dr-30やDr-40など数値で示されることが多く、そこから大まかな遮音レベルを把握できます。数値が高いほど音漏れを抑えられますが、それに伴って施工方法が高度になり、コストも上がる傾向にあります。音楽教室のように比較的頻繁に音を出す場合や、深夜までレコーディングを行うなど時間帯の制限がない運用を想定する場合は、高い遮音性能を重視して検討する必要があります。

ただし、過剰な遮音性能は予算を圧迫するだけでなく、不要な部分でコストがかかることにつながります。さらに賃貸物件やマンションでの設置には建物構造との相性も大切になるため、業者が提示するDr値の測定条件や注意点をよく確認しましょう。

自分の演奏状況や騒音の発生しやすい時間帯、周囲の住環境を考慮しながら、適切な遮音レベルを見極めることが重要です。事前に実際の体験施設や展示会で製品を試すなど、複数の選択肢を比較するプロセスが求められます。

その遮音は、ほんとうに快適?

高い遮音性能だけを追求してしまうと、室内の音の反射やこもりが生じやすくなり、結果的に耳が疲れやすくなる可能性があります。そこで必要なのが、反響音や響きの度合いを整える音響設計であり、防音と音響を両立させる取り組みがポイントです。

例えば調音パネルや壁材の選び方を工夫すれば、自分の演奏がよりクリアに聴こえるだけでなく、細かいニュアンスにも気付きやすくなります。ドラムのように強い打撃音が発生する楽器では、音の減衰特性を考慮して床や壁の素材を選ぶことも重要です。

防音技術と音響技術をバランスよく組み合わせることで、外からの騒音を遮断するだけでなく、室内での音響空間を快適に作り上げることができます。この点を見落とすと「音は漏れないけれど満足できない」防音室になってしまうので注意が必要です。

遮音性能を最優先し過ぎたあまり、室内の残響が強すぎるケースが典型的な失敗例の一つです。楽器演奏をすると音がこもってしまい、長時間の練習が苦痛になることもあります。

また、施工後に「もっと遮音性能が必要だった」と気づく事例も少なくありません。深夜まで音を出す予定がなかったはずなのに、生活スタイルが変わって急遽仕様を変える必要が出ることもあります。

これらの失敗を回避するためには、最初のプランニング段階で利用シーンを明確にしておくことが重要です。さらに施工業者やメーカーの実例を参考にしながら、防音だけでなく音響環境のシミュレーションも行うと安心です。

ここでは防音室の主な役割を整理し、それぞれの観点から必要なポイントを解説します。

一般的に防音室と聞くと、音漏れ対策のイメージが強いかもしれません。実際には、音漏れを防ぐことによって騒音トラブルを回避すると同時に、自分が奏でる音の質をどう高めるかも大切なポイントです。用途に合わせて必要な遮音性能を明確にし、さらに音響性を考慮することで演奏や録音環境を大幅に向上させられます。

例えば室内楽や楽器練習を想定している場合、低音域から高音域まで均一に遮音できる設計が重要になります。一方でボーカル録音がメインであれば、高い遮音性に加えて反響音をうまくコントロールする音響設計が求められます。

防音室を導入するメリットは、単に音を外へ出さないことにとどまりません。自分自身が快適な音域で演奏や録音を楽しめることや、周囲の雑音を気にせず集中できることも含めて、防音室の大きな役割といえるでしょう。

どのくらい遮音するのか?

– この数字によって方法もコストも違ってくる

防音室の遮音性能は、Dr-30やDr-40など数値で示されることが多く、そこから大まかな遮音レベルを把握できます。数値が高いほど音漏れを抑えられますが、それに伴って施工方法が高度になり、コストも上がる傾向にあります。音楽教室のように比較的頻繁に音を出す場合や、深夜までレコーディングを行うなど時間帯の制限がない運用を想定する場合は、高い遮音性能を重視して検討する必要があります。

ただし、過剰な遮音性能は予算を圧迫するだけでなく、不要な部分でコストがかかることにつながります。さらに賃貸物件やマンションでの設置には建物構造との相性も大切になるため、業者が提示するDr値の測定条件や注意点をよく確認しましょう。

自分の演奏状況や騒音の発生しやすい時間帯、周囲の住環境を考慮しながら、適切な遮音レベルを見極めることが重要です。事前に実際の体験施設や展示会で製品を試すなど、複数の選択肢を比較するプロセスが求められます。

その遮音は、ほんとうに快適?

– 音響設計の必要性を見落としていませんか

高い遮音性能だけを追求してしまうと、室内の音の反射やこもりが生じやすくなり、結果的に耳が疲れやすくなる可能性があります。そこで必要なのが、反響音や響きの度合いを整える音響設計であり、防音と音響を両立させる取り組みがポイントです。

例えば調音パネルや壁材の選び方を工夫すれば、自分の演奏がよりクリアに聴こえるだけでなく、細かいニュアンスにも気付きやすくなります。ドラムのように強い打撃音が発生する楽器では、音の減衰特性を考慮して床や壁の素材を選ぶことも重要です。

防音技術と音響技術をバランスよく組み合わせることで、外からの騒音を遮断するだけでなく、室内での音響空間を快適に作り上げることができます。この点を見落とすと「音は漏れないけれど満足できない」防音室になってしまうので注意が必要です。

実際の失敗例とは

遮音性能を最優先し過ぎたあまり、室内の残響が強すぎるケースが典型的な失敗例の一つです。楽器演奏をすると音がこもってしまい、長時間の練習が苦痛になることもあります。

また、施工後に「もっと遮音性能が必要だった」と気づく事例も少なくありません。深夜まで音を出す予定がなかったはずなのに、生活スタイルが変わって急遽仕様を変える必要が出ることもあります。

これらの失敗を回避するためには、最初のプランニング段階で利用シーンを明確にしておくことが重要です。さらに施工業者やメーカーの実例を参考にしながら、防音だけでなく音響環境のシミュレーションも行うと安心です。

2. 防音室の種類別特徴

防音室と一言でいっても、その構造や設置方法によって特徴や費用が変わります。ここでは代表的な3つのタイプをご紹介します。

防音室は大きく分けると、メーカー製の定型ユニットタイプ、DIYで組み立てる簡易防音室、専門業者によるフルオーダーの自由設計タイプの3種類に分けることができます。利用用途や予算、さらに空間の広さや建物構造によって最適解は変わってきます。

メーカー製の防音室には標準化された遮音性能が設定されており、Dr-30からDr-40などで性能の目安を示す場合があります。一方、DIYタイプは比較的安価に抑えられる反面、遮音性能や音響面の仕上がりが施工技術に左右される点に注意が必要です。

フルオーダータイプは音響設計と遮音設計をゼロから組み立てるため、理想に近い音空間を実現できます。ただし施工期間や費用が大きくなる可能性があるため、長期的な視点で検討することが大切です。

定型タイプの防音室:コストと組立のメリット

メーカー製の定型タイプ防音室は、あらかじめ決められたサイズや遮音性能をもつユニットで構成されています。施工が比較的簡単なので、納期も短く、必要な費用も明確になりやすいというメリットがあります。

特にヤマハやカワイといったブランドでは、楽器の特性に合わせて最適化されたモデルも多く、初心者から上級者まで幅広い層が選択しやすいです。サイズも0.5畳や1畳から3.5畳ほどのバリエーションがあるため、自宅の空きスペースを有効活用しやすい点が魅力です。

ただし、定型タイプでは音響設計の自由度がやや制限されるため、より細かな響きの調整を求める場合には追加の調音パネルなどでカスタマイズが必要になります。とはいえ、遮音性能と使い勝手のバランスに優れ、多くの一般ユーザーにとって扱いやすい選択肢といえるでしょう。

ユーザー組立型簡易防音室(DIYタイプ)の可能性

簡易的な防音ボックスや吸音材を組み合わせてDIYでつくるタイプの防音室は、初期費用を抑えられるのが大きな利点です。材料選びと組み立てに工夫を凝らすことで、ある程度の遮音効果は期待できますが、メーカー製ほどの高い遮音性能を得るには相応のノウハウが必要です。

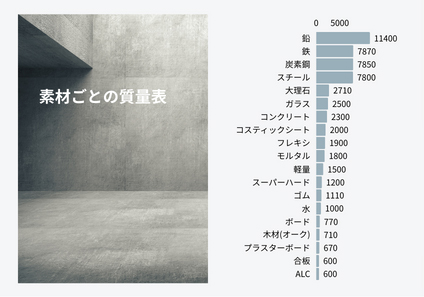

音を遮音する基本は質量を増やすことにあります。壁材や床材を重くするだけでなく、気密性を高めるためのシーリング作業も大切です。施工が不十分だと音漏れが生じやすくなり、期待したほどの効果が得られないケースもみられます。

DIYタイプでは、自分のペースでアップグレードできるというメリットもあります。例えば、最初はボックス状の簡易防音室から始め、徐々に吸音パネルを追加したり、振動対策のための防振材を導入したりすることで、費用を分散しながら理想の音空間に近づけていくことが可能です。

自由設計の防音室:カスタム設計で理想の音空間

専門業者がフルオーダーの形で設計し、建物の構造から導線までトータルで考慮するのが自由設計の防音室です。部屋の形状や天井高、壁の厚みなどを細かく設定できるため、楽器や録音の目的に合わせて徹底的に最適化できます。

こうしたカスタム設計では、音響シミュレーションを行いながら壁材や吸音材を選び、残響時間を調整するなど、プロレベルの音空間を目指せます。ピアノやドラムといった大音量楽器を使う場合でも、それに応じた床補強や空調設備などを一括して検討できるのが利点です。

ただし、施工コストは高くなりがちで、工期も長期化しやすい傾向にあります。理想を現実にするためには、実際に同様の防音室を見学したり、試用施設で体感したりすることが大切です。完成イメージを共有しながら施主や業者で綿密に打ち合わせを行い、満足度の高い結果を目指しましょう。

防音室は大きく分けると、メーカー製の定型ユニットタイプ、DIYで組み立てる簡易防音室、専門業者によるフルオーダーの自由設計タイプの3種類に分けることができます。利用用途や予算、さらに空間の広さや建物構造によって最適解は変わってきます。

メーカー製の防音室には標準化された遮音性能が設定されており、Dr-30からDr-40などで性能の目安を示す場合があります。一方、DIYタイプは比較的安価に抑えられる反面、遮音性能や音響面の仕上がりが施工技術に左右される点に注意が必要です。

フルオーダータイプは音響設計と遮音設計をゼロから組み立てるため、理想に近い音空間を実現できます。ただし施工期間や費用が大きくなる可能性があるため、長期的な視点で検討することが大切です。

定型タイプの防音室:コストと組立のメリット

– 音響設計の満足度

メーカー製の定型タイプ防音室は、あらかじめ決められたサイズや遮音性能をもつユニットで構成されています。施工が比較的簡単なので、納期も短く、必要な費用も明確になりやすいというメリットがあります。特にヤマハやカワイといったブランドでは、楽器の特性に合わせて最適化されたモデルも多く、初心者から上級者まで幅広い層が選択しやすいです。サイズも0.5畳や1畳から3.5畳ほどのバリエーションがあるため、自宅の空きスペースを有効活用しやすい点が魅力です。

ただし、定型タイプでは音響設計の自由度がやや制限されるため、より細かな響きの調整を求める場合には追加の調音パネルなどでカスタマイズが必要になります。とはいえ、遮音性能と使い勝手のバランスに優れ、多くの一般ユーザーにとって扱いやすい選択肢といえるでしょう。

ユーザー組立型簡易防音室(DIYタイプ)の可能性

– 音は質量で遮音する

簡易的な防音ボックスや吸音材を組み合わせてDIYでつくるタイプの防音室は、初期費用を抑えられるのが大きな利点です。材料選びと組み立てに工夫を凝らすことで、ある程度の遮音効果は期待できますが、メーカー製ほどの高い遮音性能を得るには相応のノウハウが必要です。

音を遮音する基本は質量を増やすことにあります。壁材や床材を重くするだけでなく、気密性を高めるためのシーリング作業も大切です。施工が不十分だと音漏れが生じやすくなり、期待したほどの効果が得られないケースもみられます。

DIYタイプでは、自分のペースでアップグレードできるというメリットもあります。例えば、最初はボックス状の簡易防音室から始め、徐々に吸音パネルを追加したり、振動対策のための防振材を導入したりすることで、費用を分散しながら理想の音空間に近づけていくことが可能です。

自由設計の防音室:カスタム設計で理想の音空間

– 全ては遮音性能を体験してみてから

専門業者がフルオーダーの形で設計し、建物の構造から導線までトータルで考慮するのが自由設計の防音室です。部屋の形状や天井高、壁の厚みなどを細かく設定できるため、楽器や録音の目的に合わせて徹底的に最適化できます。こうしたカスタム設計では、音響シミュレーションを行いながら壁材や吸音材を選び、残響時間を調整するなど、プロレベルの音空間を目指せます。ピアノやドラムといった大音量楽器を使う場合でも、それに応じた床補強や空調設備などを一括して検討できるのが利点です。

ただし、施工コストは高くなりがちで、工期も長期化しやすい傾向にあります。理想を現実にするためには、実際に同様の防音室を見学したり、試用施設で体感したりすることが大切です。完成イメージを共有しながら施主や業者で綿密に打ち合わせを行い、満足度の高い結果を目指しましょう。

3. 防音室導入時に押さえるべきポイント

防音室の種類を把握したら、いざ導入に向けた具体的なフローを理解することが大切です。施工から契約までの大筋を押さえておきましょう。

実際に防音室を導入する際には、現地調査から施工、仕上げ調整まで複数のステップがあります。建物の構造や近隣状況によっては障害となる点が見つかる場合もあるため、早い段階でプロに相談することが重要です。

また、工事に伴う騒音や資材搬入などへの対処として、近隣住民への事前告知や細やかな配慮が必要になります。特に賃貸物件の場合、オーナーや管理組合の許可が必要なケースもあるため、立地や契約条件をしっかり確認しておきましょう。

契約の際は、施工内容や遮音性能の保証範囲、アフターサービスの有無などを丁寧にチェックすることがトラブル回避につながります。完成後の追加要望に対応してもらうためのオプション契約などについても、あらかじめ確認しておくと安心です。

業者を選ぶポイントとしては、実際の施工実績が豊富かどうか、音響関連の資格や実績を持っているかが大きな判断材料になります。特に楽器ごとに最適化された施工経験のある業者は信頼度が高く、完成後のトラブルも最小限に抑えられるでしょう。

見積もりの内訳や納期、遮音性能のシミュレーション結果などを比較検討したうえで、最終的に依頼先を決めることが大切です。複数の業者から話を聞いて、自分の希望する音環境を実現できるか、具体的なプランと費用のバランスを見極めましょう。

契約時には、完成後の遮音性能がどの条件下で測定されたものかを確認しましょう。また、アフターサービスやメンテナンスの体制についても、明確になっているかをチェックすることが重要です。特に中古の防音室やリフォームの場合、コストだけでなく施工後の管理体制も含めて検討する必要があります。

契約書には工期や追加工事、保証の範囲などが詳しく記載されるため、不明点や疑問点は必ず事前に確認してください。こうしたコミュニケーションを丁寧に行うことで、完成後に「聞いていた話と違う」という問題を回避しやすくなります。

実際に防音室を導入する際には、現地調査から施工、仕上げ調整まで複数のステップがあります。建物の構造や近隣状況によっては障害となる点が見つかる場合もあるため、早い段階でプロに相談することが重要です。

また、工事に伴う騒音や資材搬入などへの対処として、近隣住民への事前告知や細やかな配慮が必要になります。特に賃貸物件の場合、オーナーや管理組合の許可が必要なケースもあるため、立地や契約条件をしっかり確認しておきましょう。

契約の際は、施工内容や遮音性能の保証範囲、アフターサービスの有無などを丁寧にチェックすることがトラブル回避につながります。完成後の追加要望に対応してもらうためのオプション契約などについても、あらかじめ確認しておくと安心です。

施工の流れと必要な業者の選び方

一般的な施工の流れは、まず現地調査やヒアリングを行ったうえでプランを作成し、見積もり提示、契約締結、そして施工というステップを踏みます。施工は防音専門の業者やリフォーム会社が担当する場合が多く、必要に応じて音響設計の専門家がサポートしてくれることもあります。業者を選ぶポイントとしては、実際の施工実績が豊富かどうか、音響関連の資格や実績を持っているかが大きな判断材料になります。特に楽器ごとに最適化された施工経験のある業者は信頼度が高く、完成後のトラブルも最小限に抑えられるでしょう。

見積もりの内訳や納期、遮音性能のシミュレーション結果などを比較検討したうえで、最終的に依頼先を決めることが大切です。複数の業者から話を聞いて、自分の希望する音環境を実現できるか、具体的なプランと費用のバランスを見極めましょう。

トラブル回避に向けた近隣対応と契約時の注意点

防音室の施工にはある程度の工事期間が必要となり、騒音や振動が発生することがあります。周辺住民への説明やお詫びの一言があるだけでも、トラブルの芽を最小限に抑える効果が期待できます。契約時には、完成後の遮音性能がどの条件下で測定されたものかを確認しましょう。また、アフターサービスやメンテナンスの体制についても、明確になっているかをチェックすることが重要です。特に中古の防音室やリフォームの場合、コストだけでなく施工後の管理体制も含めて検討する必要があります。

契約書には工期や追加工事、保証の範囲などが詳しく記載されるため、不明点や疑問点は必ず事前に確認してください。こうしたコミュニケーションを丁寧に行うことで、完成後に「聞いていた話と違う」という問題を回避しやすくなります。

4. 防音室を支える関連製品・オプション

防音室の効果を高め、快適に使用するには、関連製品やオプションの導入が重要です。ここでは代表的な製品を取り上げます。

防音室を最大限に活用するためには、防音だけでなく音響面や室内環境の快適さにも気を配る必要があります。音響を調整するための調音パネルや、外気を取り入れつつ騒音をブロックするための空調システムなどが代表的なオプションです。

使用する楽器や目的に合わせて、必要となる装備は変わってきます。例えばドラムセッションでは床の振動を抑える防振材が重要になりますし、ボーカル収録や配信用途なら余計な反響を軽減する吸音材が効果的です。

これらのオプションを適切に組み合わせることで、防音室内での音質を向上させるだけでなく、より長時間にわたって快適に作業・演奏できる環境を整えることができます。

設置方法を工夫すれば、狭い空間でもクリアな音場を実現することが可能です。特にピアノ演奏やボーカル録音などでは、調音パネルを適切に配置することで倍音成分のバランスが整い、聴き手にも演奏者にも心地よい音空間を作れます。

導入コストはそこまで高額になりづらいため、後から追加して音質改善を目指す人も少なくありません。まずは試しに1~2枚導入して、その効果を確かめながら必要に応じて増やしていくアプローチがおすすめです。

密閉度が高くなる防音室において

防音室は外部と遮断されている分、室内がこもりやすく、温度や湿度が上昇しやすい傾向にあります。そのため、騒音を外に漏らさないだけでなく室内環境を快適に保つ空調システムの検討が欠かせません。

空調の種類や能力は部屋の広さや遮音性能にも左右されるため、必要な換気量を把握してシステムを選定することが大切です。防振・防音性に配慮された専用のダクトや silencers を利用することで、空気を送り込みながらも騒音漏れを最小限に抑えられます。

機器によっては取り付け位置がシビアになりがちなので、施工業者や空調メーカーと連携し、配管ルートから排気音の制御まで総合的に計画することが望ましいです。快適な空調なくして長時間の演奏や作業は難しいため、早めに計画に組み込んでおきましょう。

防音室を最大限に活用するためには、防音だけでなく音響面や室内環境の快適さにも気を配る必要があります。音響を調整するための調音パネルや、外気を取り入れつつ騒音をブロックするための空調システムなどが代表的なオプションです。

使用する楽器や目的に合わせて、必要となる装備は変わってきます。例えばドラムセッションでは床の振動を抑える防振材が重要になりますし、ボーカル収録や配信用途なら余計な反響を軽減する吸音材が効果的です。

これらのオプションを適切に組み合わせることで、防音室内での音質を向上させるだけでなく、より長時間にわたって快適に作業・演奏できる環境を整えることができます。

調音パネルの効果と導入メリット

調音パネルは、室内の音の反響をコントロールし、不要な残響や耳障りな音の濁りを抑える役割を果たします。壁面に取り付けるタイプや、角に設置して低音の反響を減らすタイプなど、多彩なバリエーションが存在します。設置方法を工夫すれば、狭い空間でもクリアな音場を実現することが可能です。特にピアノ演奏やボーカル録音などでは、調音パネルを適切に配置することで倍音成分のバランスが整い、聴き手にも演奏者にも心地よい音空間を作れます。

導入コストはそこまで高額になりづらいため、後から追加して音質改善を目指す人も少なくありません。まずは試しに1~2枚導入して、その効果を確かめながら必要に応じて増やしていくアプローチがおすすめです。

密閉度が高くなる防音室において

快適な空調設備を選ぶには

防音室は外部と遮断されている分、室内がこもりやすく、温度や湿度が上昇しやすい傾向にあります。そのため、騒音を外に漏らさないだけでなく室内環境を快適に保つ空調システムの検討が欠かせません。空調の種類や能力は部屋の広さや遮音性能にも左右されるため、必要な換気量を把握してシステムを選定することが大切です。防振・防音性に配慮された専用のダクトや silencers を利用することで、空気を送り込みながらも騒音漏れを最小限に抑えられます。

機器によっては取り付け位置がシビアになりがちなので、施工業者や空調メーカーと連携し、配管ルートから排気音の制御まで総合的に計画することが望ましいです。快適な空調なくして長時間の演奏や作業は難しいため、早めに計画に組み込んでおきましょう。

5. まとめ・総括

防音室は、ただ音を遮断するだけでなく、音響性や利便性を考慮してこそ価値がより高まります。自分の用途や予算に応じて最適なタイプを選び、十分な施工計画と近隣への配慮を行いましょう。

防音室の導入には、多様な選択肢がある一方で、それぞれにメリットとデメリットが存在します。メーカー製ユニットの定型タイプから、DIY可能な簡易防音室、そして完全オーダーメイドの自由設計まで幅広く検討し、自分に合った方法を見出すことが重要です。

また、防音性能だけでなく音響設計にも目を向けることで、演奏者や録音者にとって快適な音空間が得られます。調音パネルや空調設備といったオプションを組み合わせて、より充実した環境を整備するのも一つの方法です。

最終的には、近隣との関係を良好に保つためのコミュニケーションや、契約書のチェック、アフターサービスの確認など、総合的な視点を忘れずに進めていきましょう。長く快適に使える防音室を目指すなら、施工前のリサーチと入念な計画が欠かせないポイントです。

防音室の導入には、多様な選択肢がある一方で、それぞれにメリットとデメリットが存在します。メーカー製ユニットの定型タイプから、DIY可能な簡易防音室、そして完全オーダーメイドの自由設計まで幅広く検討し、自分に合った方法を見出すことが重要です。

また、防音性能だけでなく音響設計にも目を向けることで、演奏者や録音者にとって快適な音空間が得られます。調音パネルや空調設備といったオプションを組み合わせて、より充実した環境を整備するのも一つの方法です。

最終的には、近隣との関係を良好に保つためのコミュニケーションや、契約書のチェック、アフターサービスの確認など、総合的な視点を忘れずに進めていきましょう。長く快適に使える防音室を目指すなら、施工前のリサーチと入念な計画が欠かせないポイントです。

防音室の基礎知識と必要性を徹底解説関連記事

-

(2025/03/27) 防音の基礎知識

-

(2025/03/27) dB(デシベル)とD値の違いを徹底解説 :防音・遮音性能の基礎知識

-

(2025/03/28) 防音の基礎

-

(2025/03/28) スタジオ音響設計とD値の関係