dB(デシベル)とD値の違いを徹底解説 :防音・遮音性能の基礎知識

(2025/03/27)

防音や遮音性能を考えるうえで、音の大きさを表すdB(デシベル)と建築分野で用いられるD値(遮音等級)は重要な指標です。本記事では、それぞれの定義や評価方法、そして活用例を分かりやすく解説します。

dBは音圧を対数スケールで示すため、私たちの耳で感じる音の大小を客観的に把握するうえで欠かせない数値です。一方でD値は建物や壁、ドアなどがどの程度音を遮断できるかを示すもので、防音設計の成否を左右する重要な基準と言えます。

本記事では、防音技術の基礎から実践的な対策例までを幅広くカバーし、初心者の方でも理解しやすいようにまとめました。各種指標の意味や使い分け、具体的な防音施工のポイントなどを網羅し、豊かな音環境を目指すためのヒントをご紹介します。

騒音に関する検査結果を内外に示す必要がある場合など、公的な証明書があるとスムーズに話を進められることがあります。例えば近隣との騒音トラブルが起こった際に、裁判所へ提出する資料として公的機関の測定結果が求められるケースも考えられます。こうした正式な手続きや第三者評価が必要な際は、計量証明事業登録を受けた専門機関による測定と証明書の交付を検討しましょう。

dBは音圧を対数スケールで示すため、私たちの耳で感じる音の大小を客観的に把握するうえで欠かせない数値です。一方でD値は建物や壁、ドアなどがどの程度音を遮断できるかを示すもので、防音設計の成否を左右する重要な基準と言えます。

本記事では、防音技術の基礎から実践的な対策例までを幅広くカバーし、初心者の方でも理解しやすいようにまとめました。各種指標の意味や使い分け、具体的な防音施工のポイントなどを網羅し、豊かな音環境を目指すためのヒントをご紹介します。

- 1. dB(デシベル)とは?音圧レベルを表す指標

- 2. D値(遮音等級)とは?建築分野で使われる評価基準

- 3. 関連指標:L値、N値、NC値、T値、も知っておこう

- 4. JIS基準に基づく遮音性能の考え方

- 5. 暗騒音と住宅防音のポイント

- 6. dBとD値を活用した防音対策の実践例

- 7. よくある疑問:dBやD値に関するQ&A

- 8. 音の測定結果の公的な交付とは

- 9. まとめ・総括

1. dB(デシベル)とは?音圧レベルを表す指標

音の大きさを客観的に数値化するための基準がdB(デシベル)です。人の耳は、周波数や音量によって音の感じ方に大きな差があるため、dB値による評価は建築や環境など多様な分野で用いられています。

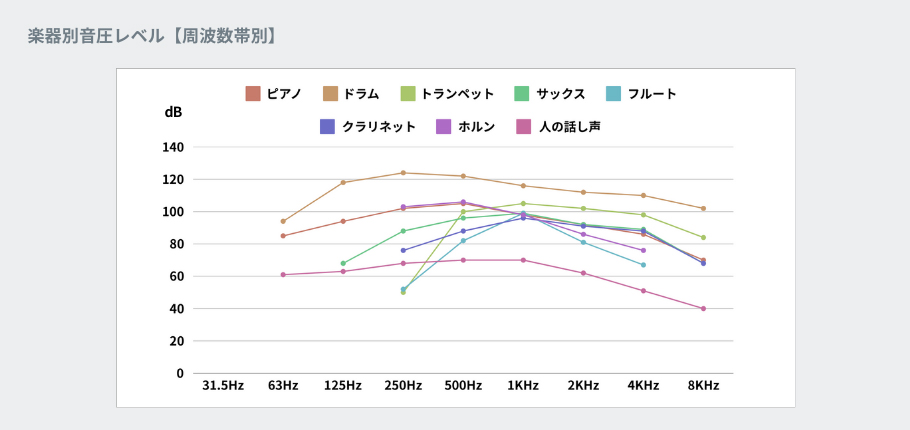

dBは基準音圧をもとにした対数スケールで、例えば40dBは静かな住宅地の昼間、120dBはジェット機のエンジン音などに相当します。私たちの耳は一定の周波数帯に対して特に敏感に反応するため、単純な数値だけでは実際の聞こえ方の違いを把握しきれない場合があります。それでもdB値を知ることで、騒音問題や防音設計を行う際に具体的な目標を設定できることが大きなメリットです。実際の環境や用途に合わせて、どの程度のdBを抑制したいかを考えることが防音計画の第一歩となります。

dBは基準音圧をもとにした対数スケールで、例えば40dBは静かな住宅地の昼間、120dBはジェット機のエンジン音などに相当します。私たちの耳は一定の周波数帯に対して特に敏感に反応するため、単純な数値だけでは実際の聞こえ方の違いを把握しきれない場合があります。それでもdB値を知ることで、騒音問題や防音設計を行う際に具体的な目標を設定できることが大きなメリットです。実際の環境や用途に合わせて、どの程度のdBを抑制したいかを考えることが防音計画の第一歩となります。

dBの定義と人間の聴覚特性

dBは、音圧を基準音圧との比としてとらえ、その対数を取りやすくするために用いられる単位です。人間の聴覚は、音圧が数十倍になっても体感としては数倍ほどにしか感じないなど、非線形の特性を持っています。そのためdBを用いると、人間の感覚に近い形で音の大小を数値化できるのが大きな利点です。建築や環境騒音の評価においても、周波数ごとの特性や騒音源の種類を踏まえてdB値を用いることで、より的確な騒音対策を検討できます。dB値が防音設計で重要になる理由

音の大きさを定量的に把握することで、防音対策の効果を明確に比較できるため、dB値は設計段階から施工後の検証まで幅広く役立ちます。例えば壁の改修前と改修後で騒音レベルを測定し、どれくらいのdBが低減したかを比較すれば、施工の成果を客観的に評価することが可能です。またターゲットとする騒音源の周波数帯や対象とする騒音レベルを事前に想定しておくことで、より効果的な部材選定や構造設計ができるようになります。特に住宅やオフィスでは、快適性や健康面に配慮した騒音対策が求められますので、dBによる正確な評価は欠かせません。

2. D値(遮音等級)とは?建築分野で使われる評価基準

建材や壁の遮音性能を客観的に示す指標として、D値(遮音等級)が建築分野で広く利用されています。建物の部屋間や外部との遮音性能を評価する一つの基準となります。

D値は音がどの程度透過するかを数値化し、大きいほど遮音性能が高いことを示します。例えばD-50やD-60などの記載があり、これらは壁などの構造体が音を通しにくくする能力を示しています。実際の設計やリフォームの際には、防音室か一般住宅かといった用途や目標とする騒音レベルにあわせ、どの程度のD値が必要かを検討することが重要です。D値を正しく理解することで、騒音問題を効果的に解消できる適切な建材や工法を選びやすくなります。

D値は音がどの程度透過するかを数値化し、大きいほど遮音性能が高いことを示します。例えばD-50やD-60などの記載があり、これらは壁などの構造体が音を通しにくくする能力を示しています。実際の設計やリフォームの際には、防音室か一般住宅かといった用途や目標とする騒音レベルにあわせ、どの程度のD値が必要かを検討することが重要です。D値を正しく理解することで、騒音問題を効果的に解消できる適切な建材や工法を選びやすくなります。

D値の算出方法と基準値

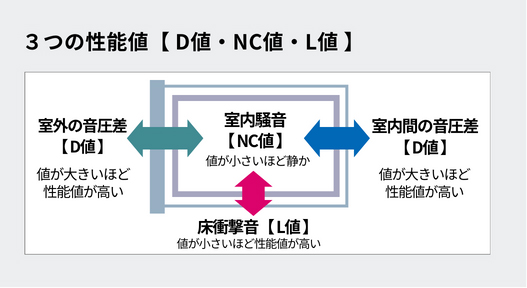

D値は、特定の周波数帯域における部屋の内外の音圧差を測定し、それを基準曲線と比較することで数値化されます。音響試験室で測定される理想的な遮音性能と、実際の施工現場での性能には差異が生じるため、現場測定ではD値に加えて回り込み音や構造伝搬音などの要因も考慮が必要です。また日本建築学会の遮音性能基準などが設定されており、用途に合わせて推奨されるD値が異なります。こうした基準値を踏まえることで、必要な遮音等級を効率よく達成する図面や施工計画を立案できます。dBとの相関関係と使い分け

dBとD値はいずれも音量や遮音を扱う指標ですが、用途と評価方法が異なるため混同しないことが大切です。dBは音圧という物理量を直接測定し、音源そのものの大きさや騒音レベルを示すのに適しています。一方でD値は、建具や壁全体の遮音性能を示し、実際にどの程度音を通さないかを評価する指標です。両者を使い分けることで、そもそもの騒音レベルと遮音構造の性能をそれぞれ明確に把握できるようになります。3. 関連指標:L値、N値、NC値、T値、も知っておこう

防音や遮音をさらに深く理解するには、建具の遮音性能や床衝撃音などを示す関連指標についても把握しておきましょう。

dBやD値のみにとどまらず、音の評価にはさまざまな指標があります。T値はドアや窓などの建具の遮音性能を示すため、部位ごとの音の漏れを把握するうえで役立ちます。L値は主に床からの衝撃音を評価し、建物の上下階の騒音問題において重要な基準となります。N値やNC値は騒音の総合評価に用いられ、複数の周波数帯を加味したうえで室内環境の快適性を判断する目安として機能します。

dBやD値のみにとどまらず、音の評価にはさまざまな指標があります。T値はドアや窓などの建具の遮音性能を示すため、部位ごとの音の漏れを把握するうえで役立ちます。L値は主に床からの衝撃音を評価し、建物の上下階の騒音問題において重要な基準となります。N値やNC値は騒音の総合評価に用いられ、複数の周波数帯を加味したうえで室内環境の快適性を判断する目安として機能します。

L値:床衝撃音レベルを示す指標

L値は、歩行音などの衝撃音が床を通じて下階へ伝わる度合いを示す指標となります。特に集合住宅で問題になりやすい音トラブルの解消には、フローリングや二重床など、床の衝撃吸収対策を適切に施す必要があります。L値が優れた材料や工法を選ぶことで、下階への騒音を軽減し、快適な住環境を維持できるでしょう。マンション管理規約や建築基準などでは、L値の目標レベルを設定している場合もあります。N値・NC値:騒音レベルを総合的に評価する指数

N値やNC値は、複数周波数帯の音を総合的に評価し、室内における騒音のこもり具合やうるささを数値化したものです。N値は主に日本建築学会が提唱し、室内の騒音環境を用途に合わせて判断する指標として用いられます。NC値はアメリカの規格であり、事務所や会議室といった一定の音質が求められる空間にも適用されることが多いです。これらの指標を補助的に活用することで、騒音を引き起こす原因をより詳細に突き止め、効果的な対策を立案できます。T値:窓やドアなど建具の遮音性能を示す指標

T値は、窓ガラスやドアといった建具単体の遮音性能を数値化したものです。例えば窓のガラス構成やアルミサッシの密閉性能など、建具の仕様によってT値が異なります。高いT値を持つ建具を採用することで、外部や隣家からの騒音を効果的に遮断できる可能性が高まります。部位ごとにT値を確認しておくことで、ピンポイントな防音対策が実現しやすくなります。4. JIS基準に基づく遮音性能の考え方

防音・遮音設計において、”db(デシベル)”と”D値”は、JIS(日本産業規格)に基づく環境音基準や、住宅・商業施設・スタジオ・テレワーク空間など、使用目的や周囲の環境によって求められる遮音性能は異なります。JIS基準と照らし合わせながら、防音に必要な考え方や最適な対策についてご紹介します。

たとえば:

·- 一般住宅(寝室や書斎など):D-50以上(目安:隣室の話し声がほぼ聞こえない)

– マンションや集合住宅:D-55〜D-60(目安:日常生活音の遮断)

– 楽器演奏を伴う部屋:D-65以上(目安:ピアノ・ドラムの音が外に漏れにくい)

お客様の用途や周囲の環境(隣接する住居、商業施設、道路交通騒音など)によって求められる遮音性能は異なります。そのため、防音設計を行う際には、遮音したい音の種類や発生源、周囲との関係性(隣戸や上下階との位置関係)を踏まえて、『何デシベルの音をどの程度抑えるか』という明確な目標設定が不可欠です。

JIS基準とお客様の周辺環境への適用

JIS(日本産業規格)では、建築物における遮音性能に関する複数の基準が定められています。代表的なものには『JIS A 1416(建築物の遮音性能の測定方法)』や『JIS A 1419(空気音遮断性能の評価方法)』などがあります。これらの基準に基づき、住宅や商業施設における望ましい遮音レベルが示されています。たとえば:

·- 一般住宅(寝室や書斎など):D-50以上(目安:隣室の話し声がほぼ聞こえない)

– マンションや集合住宅:D-55〜D-60(目安:日常生活音の遮断)

– 楽器演奏を伴う部屋:D-65以上(目安:ピアノ・ドラムの音が外に漏れにくい)

お客様の用途や周囲の環境(隣接する住居、商業施設、道路交通騒音など)によって求められる遮音性能は異なります。そのため、防音設計を行う際には、遮音したい音の種類や発生源、周囲との関係性(隣戸や上下階との位置関係)を踏まえて、『何デシベルの音をどの程度抑えるか』という明確な目標設定が不可欠です。

5. 暗騒音と住宅防音のポイント

設計時に意識しづらいものの、日常的に存在する暗騒音が遮音対策に大きな影響を与えます。生活音や外部騒音に対する基準を理解することが重要です。

暗騒音とは、人が普段意識しにくい背景的な音を指し、エアコンの作動音や道路の遠方騒音などが該当します。これらの音は完全な静寂を求める際に無視できないレベルになる場合があり、防音設計ではあらかじめ把握しておく必要があります。特に深夜の時間帯や周波数の低い騒音ほど人のストレスを増やす傾向があり、生活上の快適性と共に健康面にも影響を与える場合があります。

暗騒音とは、人が普段意識しにくい背景的な音を指し、エアコンの作動音や道路の遠方騒音などが該当します。これらの音は完全な静寂を求める際に無視できないレベルになる場合があり、防音設計ではあらかじめ把握しておく必要があります。特に深夜の時間帯や周波数の低い騒音ほど人のストレスを増やす傾向があり、生活上の快適性と共に健康面にも影響を与える場合があります。

暗騒音が遮音設計に与える影響

暗騒音は、外部からの音だけでなく室内機器や家電製品の音なども含むため、総合的な騒音環境を把握しておかないと遮音計画が実際の効果を発揮しないことがあります。壁や窓だけでなく、換気扇や配管などの設備からも音が伝わるため、ポイントを絞った部分対策に加えて建物全体の騒音経路を確認することが望ましいです。暗騒音をしっかり理解し対策しておくと、結果的に居住者の満足度や健康への配慮にもつながるため、騒音対策の段階での綿密な計画が求められます。日本建築学会による性能基準と生活実感

日本建築学会では、居住環境を良好に保つため、遮音や防音に関する一定の性能基準を提示しています。これらの基準は測定手法や評価値の設定により統一的に検討されており、安全で快適な生活環境を保障するうえで参考になる値です。ただし実際の生活環境では個人差や周辺環境の違いがあるため、基準をクリアしたからといってすべての人がまったく不満を抱かないわけではありません。最終的には住民の生活実感や使用目的を考慮して、十分な納得感が得られるような遮音対策を構築することが望まれます。6. dBとD値を活用した防音対策の実践例

具体的な防音対策を考える際には、dBやD値の数値を活かして効果の高い施工方法や機器選定を行うことがカギとなります。

住宅やオフィスなど様々な空間では、防音性能を向上させるために部材選びや施工方法が重要な役割を果たします。dB値で許容範囲の騒音レベルを設定し、D値によって壁や建具がどの程度音を遮断すべきかを確認すれば、最適な対策を導き出しやすくなります。予算やリフォーム可能な範囲が限られている場合でも、遮音性能の高いドアや吸音材の導入だけで大きな効果を得られるケースも多いです。こうした指標を有効利用することで、目的に合った防音対策を合理的に進めることができます。

住宅やオフィスなど様々な空間では、防音性能を向上させるために部材選びや施工方法が重要な役割を果たします。dB値で許容範囲の騒音レベルを設定し、D値によって壁や建具がどの程度音を遮断すべきかを確認すれば、最適な対策を導き出しやすくなります。予算やリフォーム可能な範囲が限られている場合でも、遮音性能の高いドアや吸音材の導入だけで大きな効果を得られるケースも多いです。こうした指標を有効利用することで、目的に合った防音対策を合理的に進めることができます。

住宅:楽器練習室やホームシアターでの対策

楽器演奏や映画鑑賞など大きな音を伴う趣味を楽しむ場合、防音ドアや二重壁構造などの採用が有効です。dBとD値を両方考慮し、防音ドアならT値の確認も同時に行うことで、外部への音漏れを大幅に減らせる可能性があります。また、内部には吸音材を使うことで反響音をコントロールし、演奏しやすく聴き取りやすい環境を作ることもポイントです。楽器練習室やホームシアターなど特定目的の部屋であっても、周辺住民への配慮や住宅全体のデザインバランスを考慮すると、満足度の高い防音空間を実現しやすくなります。

店舗・オフィス:騒音が与える影響と対策

店舗やオフィスでは、騒音が従業員の集中力の低下や来客者の不快感につながる場合があるため、防音対策は業務効率やサービス品質を維持するうえで重要です。dB計測を活用して問題となる騒音源を特定し、D値の高いパーティションや吸音パネルの設置を検討すると効果的です。特に接客業の場合はBGMや話し声の重なり合いに配慮しながら、汎用的な防音素材の設置によって全体の音響環境を整えることが求められます。こうした設計やリフォームの際には、周辺環境との境界部分だけでなく、店内レイアウトや部屋の配置にも着目することで騒音トラブルを防ぎやすくなります。

7. よくある疑問:dBやD値に関するQ&A

dBやD値に関しては、測定や施工の実施でさまざまな疑問が生じます。多くの方が抱く疑問に対する解説をまとめました。

騒音を測定するときの条件や機器により、結果がばらついてしまうことに不安を感じる方は多いです。また既存住宅での防音リフォームに際しては、どのように進めれば効率的か、建材や施工コストはどの程度かかるのかなど、さまざまな疑問があるでしょう。十分な情報収集と専門家への相談によって、おおむね的確な方針を立てることが可能になります。以下では特に多く寄せられる質問とそのポイントを簡単にまとめました。

騒音を測定するときの条件や機器により、結果がばらついてしまうことに不安を感じる方は多いです。また既存住宅での防音リフォームに際しては、どのように進めれば効率的か、建材や施工コストはどの程度かかるのかなど、さまざまな疑問があるでしょう。十分な情報収集と専門家への相談によって、おおむね的確な方針を立てることが可能になります。以下では特に多く寄せられる質問とそのポイントを簡単にまとめました。

測定結果にばらつきが出る原因は?

測定機器の精度や試験環境の違い、季節や時間帯による騒音源の変化など要因はさまざまです。特に実際の生活環境下では、窓の開閉やエアコンの稼働状況、周囲の交通量などが刻一刻と変化するため、同じ場所でも測定するタイミングによって異なる結果が出やすくなります。精度の高い機器を使い、条件を統一した上で用途に合わせて測定するのが、安定した測定結果を得るコツです。もし大きな差が生じるようであれば、専門家に依頼して測定条件や機器の設定を再確認することが望ましいでしょう。

防音リフォームや施工時の注意点

既存住宅の防音リフォームでは、建物の構造的な制約や共有部分への影響を考慮する必要があります。壁や天井を二重化したり衝撃音対策を追加する際、工事の実施範囲によっては建築基準法や管理規約に抵触しないかも確認が必要です。施工後にはdBやD値などの数値を再測定し、計画どおりの効果が得られているかを検証するとともに、必要に応じて追加対策を検討するのが理想的です。リフォーム専門業者や音響設計に詳しい専門家と連携し、適切な見積もりや段取りを組むことでトラブルを回避しやすくなります。8. 音の測定結果の公的な交付とは

計量証明事業登録のある事業所とは

測定結果に信頼性を持たせるため、計量証明事業登録のある機関が行う測定が活用される場面があります。騒音に関する検査結果を内外に示す必要がある場合など、公的な証明書があるとスムーズに話を進められることがあります。例えば近隣との騒音トラブルが起こった際に、裁判所へ提出する資料として公的機関の測定結果が求められるケースも考えられます。こうした正式な手続きや第三者評価が必要な際は、計量証明事業登録を受けた専門機関による測定と証明書の交付を検討しましょう。

計量証明事業登録のある環境スペース株式会社

計量証明事業登録を受けた企業として、環境スペース株式会社は音響測定の専門知識とノウハウを備えています。公的な測定結果の交付を可能とする申請対象となる最新の測定器を使用し、丁寧な測定からレポート発行までを一貫して行うため、信頼性の高いデータが得られます。遮音性能や騒音レベルの測定を第三者の立場で評価してもらうことで、建築計画への適切なアドバイスを受けられる場合もあります。個人での利用だけでなく、企業や自治体など大規模な騒音対策プロジェクトにも実績があります。

9. まとめ・総括

dBやD値、さらには関連指標を理解し、暗騒音や周辺環境を含めた包括的な防音対策を行うことで、より快適な空間づくりが可能になります。評価方法や測定結果を正しく把握し、必要に応じて専門家の力を借りながら最適な防音性能を実現しましょう。

dB(デシベル)とD値の違いを徹底解説 :防音・遮音性能の基礎知識関連記事

-

(2025/03/27) 防音室の基礎知識と必要性を徹底解説

-

(2025/03/27) 防音の基礎知識

-

(2025/03/28) 防音の基礎

-

(2025/03/28) スタジオ音響設計とD値の関係